施設概要FACILITIES

SHOWAグループ総合体育館

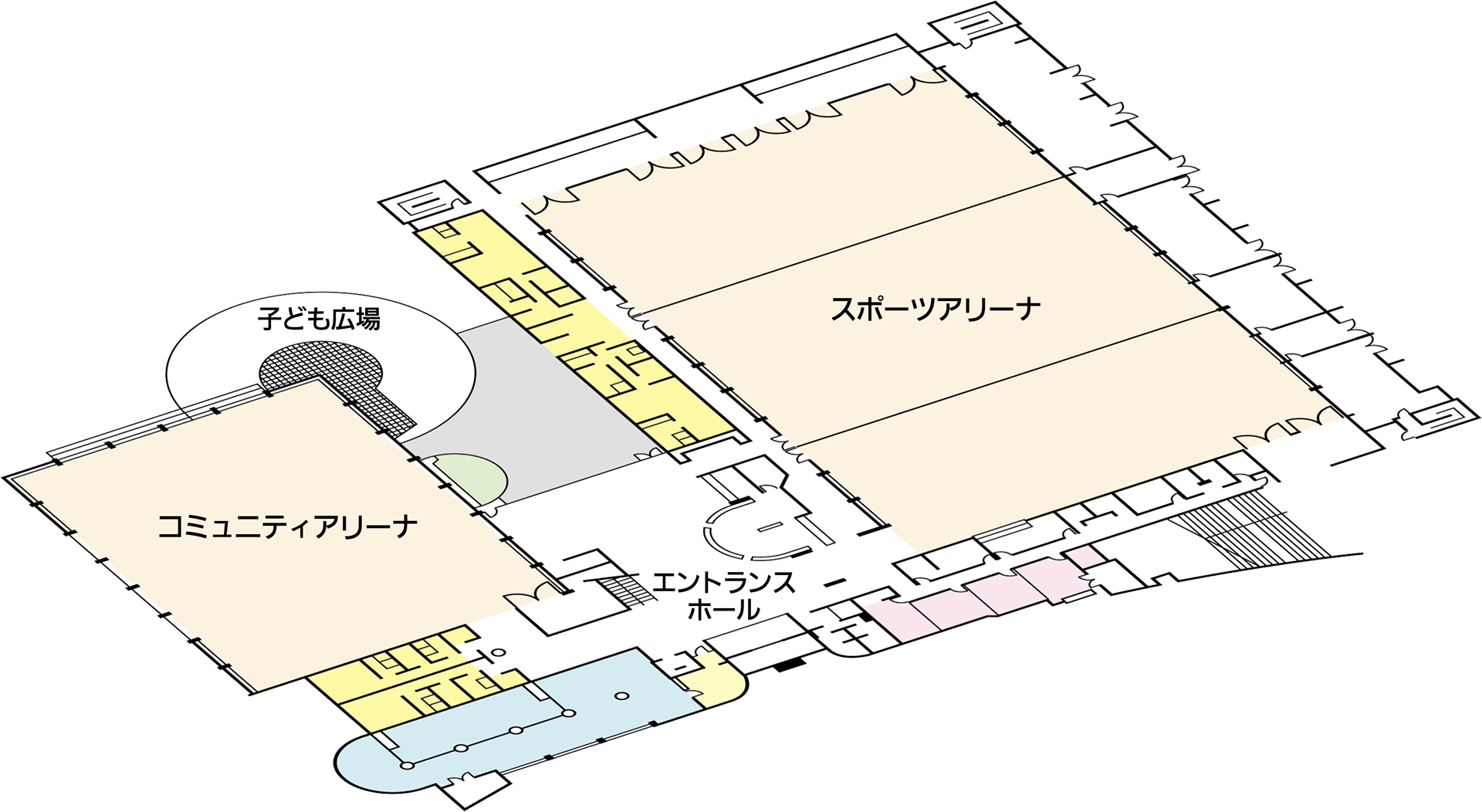

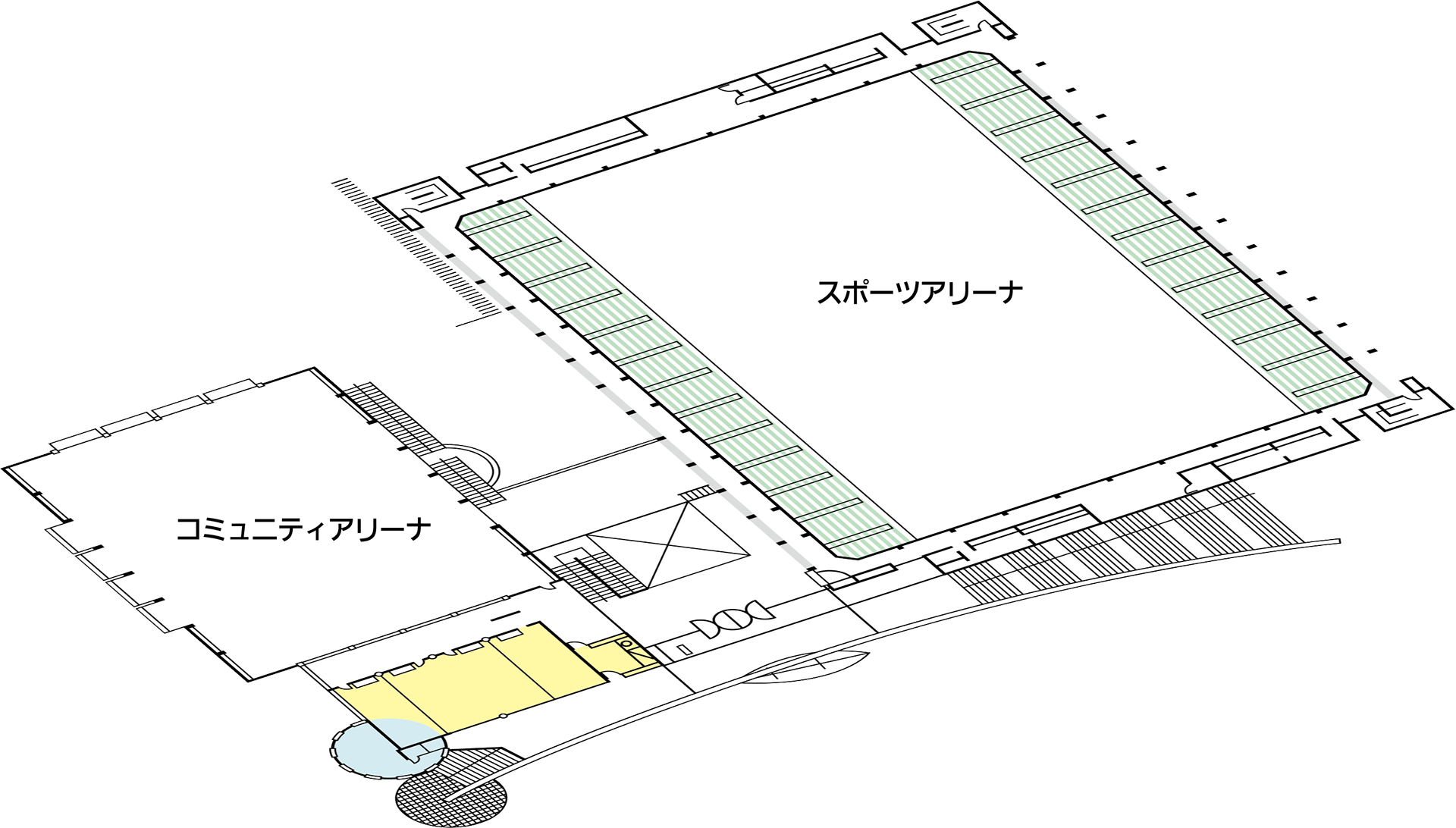

フロアマップ

1F

2F

施設紹介

スポーツアリーナ(メインアリーナ)

様々な競技に対応でき、国際試合が開催できる本格的なアリーナです。

観客席からは迫力あるプレーを観戦することができます。

【対応競技】

- バレーボール(3面)

- バスケットボール(3面)

- バドミントン(12面)

- ハンドボール(1面)

- テニス(3面)

- フットサル(1面)

- 卓球(20面) 等

【仕様】

幅 65m / 奥行 40m (2,600m²)

天井有効高さ 13.5m

観覧席(固定席) 1,800席

国際試合に対応

※移動観客席86人掛け×8台 有

コミュニティアリーナ(サブアリーナ)

バスケットボールやバレーボールなど、サークルや個人で気軽に使用できるアリーナです。

【対応競技】

- バレーボール(1面)

- バスケットボール(1面)

- バドミントン(6面)

- 卓球(12面) 等

【仕様】

幅 40m / 奥行 30m (1,200m²)

天井有効高さ 13.5m

- 練習用としてはバレーボール・バスケットボール2面可

- 2階ギャラリーからコミュニティアリーナを見渡すことができます。

ランニングコース

スポーツアリーナ2階に1周250mのランニングコースがあり、どなたでも気軽に走ったり、ウォーキングすることができます。

(大会時など使用不可)

研修室

講習会や会議、ヨガ、ピラティス、ダンスなどの練習に使用することができます。

【仕様】

220m²(11m×20m)

最大120名収容

- 可動間仕切りで3室に分割することができます。

- 分割使用の場合はA 30人 B 42人 C 24人となります。

トレーニングルーム

フィットネススタジオ

市民クラブルーム

市民の方が会議や打ち合わせ、勉強会、懇親会などに使用することができます。

【仕様】

延床面積 59m²(トイレ/ミニキッチン付き)

テーブル、イス、応接セット、ホワイトボード、冷蔵庫

使用案内

スポーツアリーナ・コミュニティアリーナ

- 開場時間

- 9:00~21:00 ※受付終了20:30

- 休館日

- 第3水曜日(第3水曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始(12月31日~1月1日まで)

年2回機械点検日を設けます。 - 使用方法

- アリーナを使用される方は加古川市スポーツ施設予約システムへの登録が必要です。

使用者登録を行うと、インターネット、携帯電話から予約をすることができます。 - 予約システム登録方法

- 総合体育館のフロントで受付しています。必ず身分証(ご本人が確認できる物)をご持参ください。ご本人以外の登録はできません。

- 予約方法

- 総合体育館受付窓口、インターネット、携帯電話、市内の公共施設に設置してある端末機から予約ができます。電話での予約受付はできません。

毎月20日~月末に4か月先の1か月分の抽選予約を受付することができます。

翌月1日に抽選を行い2日に結果が出ますので、お客様ご自身で抽選結果をご確認ください。

3日以降は空きがあれば即時予約可能です。

- 附属設備(器具、備品)は数に限りがありますので、予約と同時に使用される備品も申込するようお願いいたします。

- 附属設備の使用は先着順です。申し込みが遅れた場合、ご希望に添えない場合がございますのでご注意ください。

市民クラブルーム

受付方法

- 市民クラブルームのご使用はフロントにて所定の用紙をご記入の上、お申し出ください。

(電話でのご予約はお受けできません。) - ご使用の受付は使用希望日の2週間前からとさせていただきます。

- ご使用前には使用に関するヒアリングを行わせていただきます。

確認事項

- 申込みは加古川市民の方とさせていただきます。

- ご使用は8名以上でお願いいたします。(最大15名まで)

- 以下の目的でのご使用はできません。

- 営利を目的とする使用

(企業の会議・販売・講習会・講演会など) - 教室・習い事の場としての使用

(講師料・謝礼金の授受の有無にかかわらず、同曜日・同時間帯での連続のご使用は教室と解釈されます。) - 政治活動、宗教活動に関する使用

- 公序良俗に反する使用

- その他、施設側がふさわしくないと認めた場合

- 営利を目的とする使用

その他

- ご使用前、ご使用後は体育館フロントまでお越しください。

- ご使用中、施設職員が巡回確認を行う場合があります。

- 施設使用後は備品を元の位置に戻し、清掃を行なってください。

- 施設、備品などを破損された場合は速やかにお申し出ください。

PFIとは?

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う方法です。

民間事業者の経営ノウハウや技術的能力を活用でき、事業の全体管理が効率的に行えるため、コスト削減、質の高いサービスの提供が実現できます。従来公共団体等が行ってきた事業を民間事業者が行うため、官民の適切なパートナーシップが形成されます。